Entgegen der landläufigen Meinung ist das grösste Hindernis für einen erfüllenden Museumsbesuch nicht die Menge der Kunst, sondern die Geschwindigkeit unserer Wahrnehmung.

- Die durchschnittliche Betrachtungszeit pro Kunstwerk liegt unter 30 Sekunden, was eine tiefe Auseinandersetzung neurophysiologisch unmöglich macht.

- Gezielte Entschleunigung, wie das Nutzen von Sitzbänken oder ein bewusster Umgang mit dem Smartphone, kann die Wahrnehmungstiefe nachweislich verdoppeln.

- „Besser sehen“ ist keine Frage des Talents, sondern eine erlernbare Fähigkeit, die durch Methoden wie die Visual Thinking Strategies trainiert werden kann.

Empfehlung: Wählen Sie pro Besuch bewusst nur drei bis fünf Kunstwerke aus und widmen Sie jedem mindestens fünf Minuten ungeteilter Aufmerksamkeit, um einen echten visuellen Dialog zu beginnen.

Der leise Druck ist fast körperlich spürbar. Man betritt einen prächtigen Museumssaal, umgeben von Meisterwerken, und doch setzt ein Automatismus ein: Blick nach links, ein kurzes Nicken, Blick nach rechts, weitergehen. Die durchschnittliche Zeit, die ein Besucher vor einem Kunstwerk verbringt, liegt oft bei ernüchternden 28 Sekunden. Es ist ein Phänomen, das viele als „Museumsermüdung“ kennen – ein Gefühl der Überforderung und Sättigung, das den Genuss trübt und die eigentliche Begegnung mit der Kunst verhindert.

Die üblichen Ratschläge sind bekannt: Man solle sich auf wenige Werke konzentrieren, Pausen einlegen und die überfüllten Hauptattraktionen meiden. Doch diese Tipps kratzen nur an der Oberfläche eines viel tiefer liegenden Problems. Sie behandeln die Symptome, nicht aber die Ursache unserer kulturellen Rastlosigkeit. Die wahre Herausforderung liegt nicht in der schieren Menge der Kunst, sondern in der Art und Weise, wie wir gelernt haben, visuelle Informationen zu verarbeiten – nämlich schnell, oberflächlich und effizient.

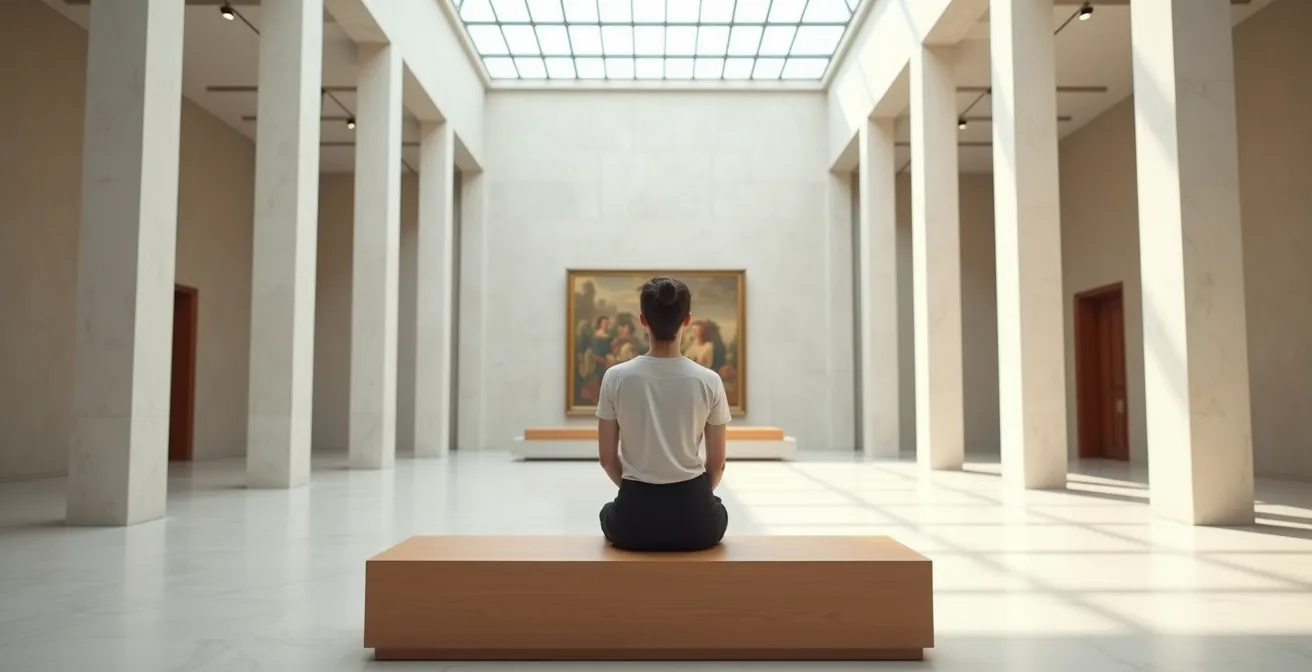

Aber was wäre, wenn die Lösung nicht darin bestünde, einfach nur weniger zu sehen, sondern *anders* zu sehen? Hier setzt die „Slow Art“-Bewegung an. Sie ist eine stille Revolution gegen die Hektik des Sehens. Dieser Artikel taucht tief in die Mechanismen hinter der langsamen Kunstbetrachtung ein. Wir werden die neurologischen Prozesse beleuchten, die bei intensiver Betrachtung im Gehirn ablaufen, und erforschen, wie physische Gegebenheiten wie eine simple Sitzbank die Wahrnehmungstiefe radikal verändern können. Es geht darum, den Museumsbesuch von einer touristischen Checkliste in eine meditative Praxis zu verwandeln.

Dieser Leitfaden ist eine Einladung, die Zeit anzuhalten. Er liefert Ihnen nicht nur praktische Strategien, sondern auch das wissenschaftliche Fundament, um zu verstehen, warum diese Techniken funktionieren. Entdecken Sie, wie Sie die Kunst der achtsamen Betrachtung erlernen und so jedem Museumsbesuch eine neue, ungeahnte Dimension verleihen.

Inhaltsverzeichnis: Der Weg zur achtsamen Kunstbetrachtung

- Warum Sie nach 90 Minuten keine Kunst mehr aufnehmen können und wie Pausen helfen

- Eine Stunde vor einem Bild: Was passiert im Gehirn bei extremer Dauerbetrachtung?

- Warum eine Bank vor dem Bild die Wahrnehmungstiefe verdoppelt

- Foto machen vs. Betrachten: Wie das Handy die Erinnerung an das Werk löscht

- Wann „zerquatscht“ der Audioguide die visuelle Erfahrung?

- Warum Besucher in überfüllten Ausstellungen die besten Exponate übersehen

- Können Sie lernen, „besser“ zu sehen, oder ist das Talent?

- Was bringt Ihnen die Auseinandersetzung mit Kunst für Ihren Job als Manager?

Warum Sie nach 90 Minuten keine Kunst mehr aufnehmen können und wie Pausen helfen

Das Gefühl ist universell: Nach etwa anderthalb Stunden im Museum verschwimmen die Bilder, die Konzentration schwindet, und selbst das beeindruckendste Meisterwerk kann keine echte Reaktion mehr hervorrufen. Dieses Phänomen, bekannt als Museumsermüdung, ist keine Einbildung, sondern eine neurobiologische Realität. Unser Gehirn ist für die Dauerverarbeitung komplexer visueller Reize nur begrenzt ausgelegt. Die ständige Analyse von Farben, Formen, Kompositionen und historischen Kontexten führt zu einer kognitiven Erschöpfung, die die Aufnahmefähigkeit blockiert.

Gerade in Deutschland, wo Museen eine wichtige kulturelle Rolle spielen, ist dieses Problem relevant. Eine aktuelle Erhebung zeigt, dass von den rund 70,48 Millionen Menschen, die hierzulande Museen besuchen, nur etwa 10 % dies häufiger als dreimal im Jahr tun. Die meisten Besuche sind seltene Ereignisse, bei denen der Druck entsteht, „alles“ sehen zu müssen. Dieser Marathonansatz ist jedoch kontraproduktiv und führt unweigerlich zur Ermüdung.

Die wirksamste Gegenstrategie ist die bewusste Integration von Pausen. Eine Pause von nur 15 Minuten nach 60 bis 90 Minuten Betrachtungszeit kann die kognitiven Ressourcen regenerieren. Es geht darum, dem Gehirn eine Phase der kognitiven Entlastung zu gönnen. Statt eines weiteren Raumes betritt man das Museumscafé, setzt sich in den Innenhof oder schaut einfach aus dem Fenster. In dieser Zeit verarbeitet das Gehirn unbewusst die gesehenen Eindrücke und schafft wieder Kapazitäten für neue visuelle Informationen. Der Schlüssel liegt darin, den Museumsbesuch nicht als Sprint, sondern als eine Reihe von fokussierten Intervallen zu betrachten.

Eine Stunde vor einem Bild: Was passiert im Gehirn bei extremer Dauerbetrachtung?

Was geschieht, wenn wir die flüchtigen 28 Sekunden ignorieren und uns stattdessen trauen, eine ganze Stunde vor nur einem einzigen Kunstwerk zu verweilen? Diese extreme Form der Langzeitbetrachtung ist das Herzstück der Slow-Art-Bewegung und löst im Gehirn eine faszinierende Kaskade von Prozessen aus. Forscher, wie die am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, untersuchen genau diese Phänomene, um zu entschlüsseln, wie wir Kunst erleben.

Die Initiative „Slow Art Day“ hat die Effekte dieser Methode popularisiert. Teilnehmer werden angeleitet, wenige Werke für jeweils 5 bis 10 Minuten zu betrachten. Dabei durchläuft das Gehirn typischerweise drei Phasen:

- Die analytische Phase: In den ersten Minuten scannt das Gehirn das Bild nach bekannten Mustern. Wir identifizieren Objekte, analysieren Linien, Farben und die Komposition. Es ist ein aktiver, fast detektivischer Prozess des „Was sehe ich?“.

- Die emotionale Phase: Nachdem die analytische Neugier befriedigt ist, beginnt das Gehirn, Verbindungen herzustellen. Erinnerungen, Gefühle und Assoziationen steigen auf. Das Werk wird zum Spiegel der eigenen Innenwelt. Hier beginnt der visuelle Dialog.

- Die meditative Phase: Bei noch längerer Betrachtung kann das Gehirn in einen Zustand übergehen, der dem des „Default Mode Network“ ähnelt. Die Gedanken schweifen ab, der Geist wird ruhig, und die Wahrnehmung wird ganzheitlich und intuitiv. Man „fühlt“ das Bild, anstatt es zu „denken“.

Dieser Prozess ist der Schlüssel zur Wahrnehmungstiefe. Ein flüchtiger Blick aktiviert nur die erste Phase. Erst die bewusste Entscheidung, zu verweilen, schaltet die tieferen Ebenen der emotionalen und meditativen Verarbeitung frei. Das Ergebnis ist nicht nur ein intensiveres Erlebnis im Moment, sondern auch ein deutlich stärkerer Erinnerungsanker.

Wie diese Makroaufnahme symbolisiert, reflektiert das Auge nicht nur das Äussere, sondern wird zum Tor einer inneren Reise. Die intensive Betrachtung ermöglicht es, über das Offensichtliche hinauszusehen und die subtilen Schichten eines Werkes zu entdecken, die bei einem schnellen Durchgang verborgen bleiben.

Warum eine Bank vor dem Bild die Wahrnehmungstiefe verdoppelt

Eine einfache Holzbank vor einem Gemälde mag unscheinbar wirken, doch sie ist eines der mächtigsten Werkzeuge zur Förderung von Slow Art. Ihre Funktion geht weit über die reine Bequemlichkeit hinaus. Das Vorhandensein einer Sitzgelegenheit ist ein nonverbales Signal des Museums: „Hier darfst du verweilen. Nimm dir Zeit.“ Dieses Signal durchbricht eine der grössten unsichtbaren Barrieren, die viele Menschen vom Museumsbesuch abhalten.

Laut einer Studie der Hamburger Behörde für Kultur und Medien empfinden Nichtbesucher Museen oft als „weit weg vom eigenen Alltag“. Dahinter verbergen sich Sorgen: die falsche Kleidung zu tragen, sich nicht richtig verhalten zu können oder als Zielgruppe nicht willkommen zu sein. Das Stehen und langsame Umhergehen in stillen Hallen kann dieses Gefühl der Unsicherheit und Überforderung verstärken.

Das Fehlen von Sitzgelegenheiten verstärkt das Gefühl der Überforderung. Es signalisiert einen Ort des Transits, nicht des Verweilens, und bestätigt die Befürchtung, nicht wirklich dazuzugehören.

– Synthese aus der Studie der Hamburger Behörde für Kultur und Medien (2023)

Die Bank bietet hier eine psychologische und physische kognitive Entlastung. Indem wir uns setzen, befreien wir das Gehirn von der Aufgabe, den Körper im Raum zu navigieren und das Gleichgewicht zu halten. Diese freigewordenen mentalen Ressourcen können nun vollständig auf die Betrachtung des Kunstwerks gelenkt werden. Das Sitzen legitimiert das Innehalten und schafft einen geschützten Raum für den persönlichen, visuellen Dialog mit dem Werk. Eine Studie des Instituts für Museumsforschung aus dem Jahr 2024 belegt zwar, dass Museen hohes Vertrauen geniessen, doch erst solche Details machen sie wirklich zugänglich für die 35,1 % der Deutschen, die sie kürzlich besucht haben.

Foto machen vs. Betrachten: Wie das Handy die Erinnerung an das Werk löscht

Das Smartphone im Museum ist ein zweischneidiges Schwert. Der Impuls, ein Meisterwerk zu fotografieren, ist verständlich: Wir wollen die Schönheit festhalten, sie teilen, sie besitzen. Doch paradoxerweise führt der Akt des Fotografierens oft dazu, dass wir uns schlechter an das Gesehene erinnern. Dieses Phänomen wird als „photo-taking-impairment effect“ bezeichnet. Indem wir die Aufgabe des Erinnerns an ein externes Gerät auslagern, signalisieren wir unserem Gehirn, dass es sich nicht mehr anstrengen muss. Das Foto wird zum Ersatz für den Erinnerungsanker, nicht zu seiner Unterstützung.

Die Fotografie-Richtlinien in deutschen Museen spiegeln diese Ambivalenz wider. Während einige Häuser wie das Pergamonmuseum eine liberale Politik verfolgen, schränken andere wie das Museum Brandhorst das Fotografieren bewusst ein, um eine ungestörte Betrachtung zu fördern.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze einiger grosser deutscher Museen.

| Museum | Foto-Politik | Besonderheit |

|---|---|---|

| Pergamonmuseum Berlin | Liberal erlaubt | 360°-Virtualtour verfügbar |

| Museum Brandhorst München | Restriktiv | Fokus auf ungestörte Betrachtung |

| Städel Museum Frankfurt | Teilweise erlaubt | Digitale Sammlung online |

| Deutsches Museum München | Erlaubt | YouTube-Kanal mit Rundgängen |

Anstatt das Smartphone zu verbannen, können wir es jedoch zu einem Werkzeug für achtsames Sehen umfunktionieren. Es geht darum, vom passiven „Knipsen“ zu einer bewussten, unterstützenden Nutzung überzugehen. Ein gezieltes Protokoll kann dabei helfen, die Vorteile der Technologie zu nutzen, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen.

Ihr Protokoll für Smartphone-unterstütztes Slow Art

- Ungeteilte Aufmerksamkeit: Betrachten Sie das Werk fünf Minuten lang ohne Handy. Nehmen Sie nur mit Ihren Augen wahr.

- Digitales Vergrössern: Nutzen Sie die Zoom-Funktion Ihres Handys, um Details zu entdecken, die mit blossem Auge unsichtbar sind – ohne dabei ein Foto zu machen.

- Das eine Detail: Machen Sie bewusst nur EIN Foto von einem Detail, das Sie emotional besonders anspricht. Dieses Foto wird zu Ihrem persönlichen Erinnerungsanker.

- Wirkung auf Abstand: Legen Sie das Handy weg und lassen Sie die Gesamtwirkung des Werkes erneut drei Minuten auf sich wirken.

- Reflexion im Anschluss: Machen Sie sich Notizen zu Ihren Eindrücken erst, nachdem Sie den Raum verlassen haben, um den Moment nicht zu stören.

Wann „zerquatscht“ der Audioguide die visuelle Erfahrung?

Der Audioguide verspricht, uns die Tür zur Welt eines Kunstwerks zu öffnen. Er liefert historische Kontexte, biografische Details und kunsthistorische Einordnungen. Doch oft bewirkt er das Gegenteil: Statt den Blick zu schärfen, legt er einen auditiven Schleier über die visuelle Erfahrung. Der Kopfhörer im Ohr kann den direkten, persönlichen Dialog mit dem Werk blockieren und die Betrachtung zu einer passiven Konsumation von Fakten degradieren.

Das Problem ist von kognitiver Natur. Wie Dr. Patricia Rahemipour, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung, betont, fällt es unserem Gehirn schwer, zwei komplexe Informationsströme – einen auditiven und einen visuellen – gleichzeitig tief zu verarbeiten.

Das Gehirn kann schwer gleichzeitig komplexe auditive und visuelle Informationen verarbeiten. Die kognitive Belastung führt zu oberflächlicherer Verarbeitung beider Kanäle.

– Dr. Patricia Rahemipour, Direktorin des Instituts für Museumsforschung

Das Resultat: Wir hören zwar die Informationen, aber wir *sehen* das Bild nicht mehr wirklich. Unsere Aufmerksamkeit pendelt zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen, ohne sich auf eines von beiden voll einlassen zu können. Innovative deutsche Museen erkennen diese Problematik und experimentieren mit neuen Formaten. Das Römische Stadtmuseum in Rottenburg etwa bietet eine „akustische Zeitreise“ mit Soundscapes an, die eine Atmosphäre schafft, anstatt Fakten zu vermitteln. Die Staatlichen Museen zu Berlin setzen auf Künstlerinterviews oder passende Musikstücke.

Die beste Praxis für den Umgang mit klassischen Audioguides ist eine zeitliche Entkopplung. Eine bewährte Methode besteht aus drei Schritten:

- Kontext vorab: Hören Sie sich den Beitrag des Audioguides an, bevor Sie sich intensiv mit dem Werk beschäftigen, um den nötigen Kontext zu erhalten.

- Stille Betrachtung: Legen Sie den Audioguide beiseite und nehmen Sie sich Zeit für Ihre eigene, ungestörte visuelle Auseinandersetzung. Beginnen Sie Ihren persönlichen visuellen Dialog.

- Vertiefung danach: Hören Sie sich den Beitrag bei Bedarf ein zweites Mal an, um gezielt nach den erwähnten Details zu suchen und Ihr Verständnis zu vertiefen.

Warum Besucher in überfüllten Ausstellungen die besten Exponate übersehen

Grosse Blockbuster-Ausstellungen ziehen Menschenmassen an, doch der Preis für die Popularität ist hoch. In überfüllten Räumen wird der Museumsbesuch schnell zu einem Kampf um die beste Sichtachse. Die soziale Dynamik einer Menschenmenge, das leise Gedränge und der stetige Geräuschpegel erzeugen eine subtile Form von Stress, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit erheblich einschränkt. In diesem Zustand neigen wir dazu, auf Autopilot zu schalten: Wir folgen dem Besucherstrom, der uns unweigerlich zu den berühmtesten Werken führt.

Dabei bleiben die verborgenen Schätze, die oft nur wenige Meter entfernt hängen, unbemerkt. Eine europäische Studie mit deutscher Beteiligung fand heraus, dass 67 % der Museumsbesucher Wiederholungstäter im selben Museum sind. Dies deutet auf eine Tendenz hin, vertraute Pfade zu gehen, die durch Menschenmassen noch verstärkt wird. Die ruhigen, weniger bekannten Werke, die vielleicht eine viel stärkere persönliche Resonanz auslösen würden, werden schlicht übersehen.

Die wirksamste Strategie gegen diesen „Tunnelblick“ ist der antizyklische Besuch. Es geht darum, die äusseren Bedingungen für ein achtsames Sehen bewusst zu gestalten. Dazu gehören einfache, aber effektive Massnahmen:

- Buchen Sie Online-Zeitfenstertickets für unbeliebtere Zeiten, z.B. an einem Wochentag am frühen Nachmittag.

- Nutzen Sie spezielle Abendöffnungen wie die „Lange Nacht der Museen“, bei denen sich die Besucher oft besser verteilen.

- Ignorieren Sie bewusst das überlaufene Hauptwerk und schenken Sie Ihre volle Aufmerksamkeit einem unbekannten Stück im selben Raum. Oft offenbaren sich hier die grössten Überraschungen.

Diese Strategien sind mehr als nur Tricks zur Vermeidung von Wartezeiten. Sie sind ein aktiver Schritt, um die Kontrolle über die eigene Wahrnehmung zurückzugewinnen und dem Sog der Masse zu widerstehen.

Können Sie lernen, „besser“ zu sehen, oder ist das Talent?

Die Vorstellung, dass manche Menschen einfach ein „Auge für Kunst“ haben, während andere ratlos davorstehen, ist ein weit verbreiteter Mythos. In Wahrheit ist die Fähigkeit, ein Kunstwerk tief zu analysieren und eine persönliche Verbindung dazu aufzubauen, weniger eine Frage angeborenen Talents als vielmehr eine erlernbare Technik. Sehen ist ein aktiver Prozess, der trainiert werden kann wie ein Muskel.

Eine der effektivsten Methoden hierfür sind die „Visual Thinking Strategies“ (VTS). Diese ursprünglich für den Bildungsbereich entwickelte Methode wird heute erfolgreich in der Museumspädagogik und in Workshops, etwa an Volkshochschulen in ganz Deutschland, eingesetzt. Das in Deutschland am Sentomus-Projekt beteiligte Netzwerk von Museen nutzt solche Ansätze zur systematischen Erforschung des Publikumsverhaltens. VTS basiert auf einem einfachen, aber strukturierten Dialog, der von drei offenen Fragen geleitet wird:

- Was geht hier in diesem Bild vor sich? Diese Frage regt zur objektiven Beschreibung an, ohne sofort zu interpretieren.

- Was siehst du, das dich das sagen lässt? Diese Frage fordert die Teilnehmer auf, ihre Beobachtungen mit visuellen Belegen aus dem Werk zu untermauern.

- Was können wir noch entdecken? Diese Frage ermutigt zum weiteren Forschen und zur Entdeckung von Details und alternativen Deutungen.

Durch diesen Prozess lernen die Teilnehmer, ihre eigenen Beobachtungen zu formulieren, zuzuhören und auf den Ideen anderer aufzubauen. Sie entwickeln schrittweise eine grössere Sicherheit im Umgang mit Kunst und eine höhere Wahrnehmungstiefe. Sie erkennen, dass es keine „falsche“ Antwort gibt, sondern nur begründete Interpretationen. Dieser Ansatz demokratisiert die Kunstbetrachtung und beweist, dass jeder lernen kann, besser zu sehen.

Slow Art ist eine stille Revolution. Es erinnert uns daran, dass Kunst erlebt und nicht nur gesehen werden soll.

– Carl Honoré, Autor und Sprecher der Slow-Bewegung

Das Wichtigste in Kürze

- Neurobiologie des Sehens: Unser Gehirn benötigt Zeit, um von der analytischen zur emotionalen und meditativen Wahrnehmung überzugehen. Langsames Betrachten ist keine Frage des Geschmacks, sondern eine neurologische Notwendigkeit.

- Die Macht der Umgebung: Einfache Elemente wie eine Sitzbank oder die Vermeidung von Menschenmassen schaffen die nötige „kognitive Entlastung“, um eine tiefere Auseinandersetzung mit Kunst zu ermöglichen.

- Sehen als trainierbare Fähigkeit: Methoden wie die Visual Thinking Strategies (VTS) beweisen, dass eine tiefgehende Kunstwahrnehmung erlernt und geübt werden kann – es ist kein angeborenes Talent.

Was bringt Ihnen die Auseinandersetzung mit Kunst für Ihren Job als Manager?

Auf den ersten Blick scheinen die ruhigen Hallen eines Museums und die hektische Welt des Managements kaum Berührungspunkte zu haben. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich die bewusste Auseinandersetzung mit Kunst als ein hochwirksames Training für essenzielle Führungskompetenzen. Die Fähigkeiten, die beim achtsamen Sehen geschult werden, sind direkt auf die Herausforderungen des modernen Wirtschaftslebens übertragbar.

Führende Wirtschaftswissenschaftler erkennen diesen Zusammenhang zunehmend an. So schreibt Brigitte Biehl-Missal in ihrem Buch „Die Kunst des Management“, dass die Integration von künstlerischen Methoden in die Unternehmensentwicklung eine zentrale Strömung des 21. Jahrhunderts ist. Diesen Trend haben spezialisierte Anbieter wie das Management Institut Dr. A. Kitzmann oder die Haufe Akademie erkannt und bieten gezielte Seminare für Führungskräfte an.

Künstlerische Methoden für die Entwicklung von Personal, Führung und Strategie werden als massgebliche Entwicklung des 21. Jahrhunderts gesehen.

– Brigitte Biehl-Missal, Die Kunst des Management, Springer 2014

In diesen Seminaren lernen Manager durch die Analyse von Kunstwerken konkrete Fähigkeiten:

- Ambiguitätstoleranz: Die Auseinandersetzung mit abstrakter Kunst schult die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit und Unsicherheit auszuhalten, ohne sofort nach einer einfachen Lösung zu suchen – eine Kernkompetenz in volatilen Märkten.

- Empathie und Perspektivwechsel: Die Analyse von Porträts und Figurengruppen fördert das Verständnis für nonverbale Kommunikation, emotionale Zustände und unterschiedliche Sichtweisen.

- Detailgenauigkeit und strategischer Weitblick: Das Studium von Stillleben trainiert den Blick für das Detail, während die Analyse komplexer Historienmalereien die Fähigkeit schärft, das „grosse Ganze“ zu erfassen und narrative Zusammenhänge zu erkennen.

Die langsame, bewusste Kunstbetrachtung ist somit weit mehr als ein kultureller Zeitvertreib. Sie ist ein mentales Fitnessstudio für Führungskräfte, das den Geist schärft und neue Perspektiven auf komplexe Probleme eröffnet.

Beginnen Sie bei Ihrem nächsten Museumsbesuch, diese Techniken anzuwenden, und verwandeln Sie Hektik in eine tiefgreifende, persönliche Begegnung, die nicht nur Ihre Seele, sondern auch Ihren Verstand bereichert.